月食是怎么形成的,古人已破解月食发生的真实原因

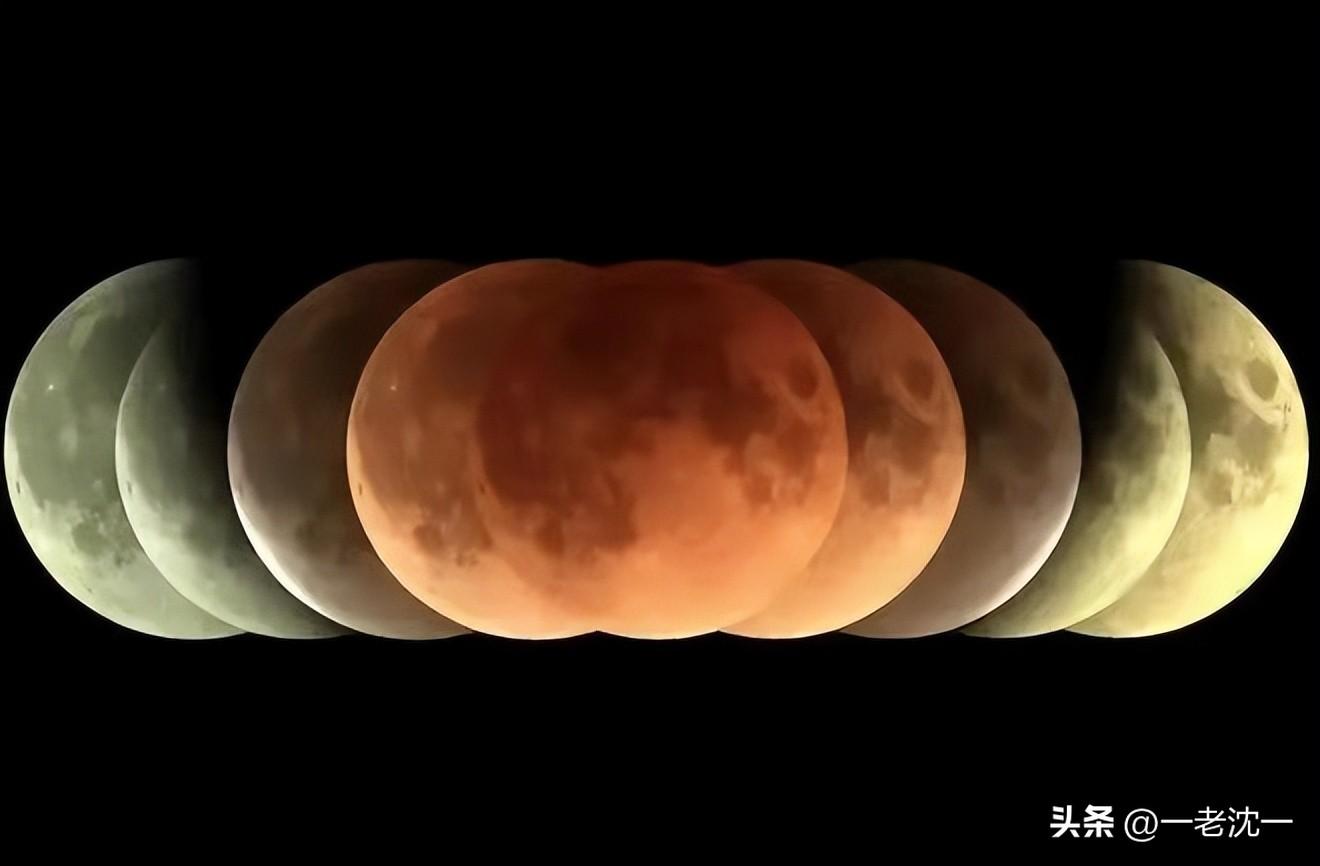

据光明网报道,11月8日傍晚,今年最后一次月全食在天宇上演,同时还伴随着“月掩天王星”“日月合璧”“红月亮”等一系列景观。此次月全食持续了86分钟,据估测,下次看到月全食要到2025年,而像这样可以一次看个够则要等到2040年了。

当月亮、地球、太阳运行到一条直线时,月球进入地球的本影,太阳投射在月球上的光完全被地球挡住,进而形成月全食现象。月全食是月食的一种,月食又称月蚀,包括月全食、月偏食和半影月食三种现象。

月全食的过程包括初亏、食既、食甚、生光、复圆五个阶段。

初亏标志着月食的开始,此时月球刚刚接触地球本影。食既是月球刚好全部进入地球本影内的时候,此时地影完全覆盖月面。食甚时月球的中心与地球本影的中心最近。生光指的是月球开始走出地球本影的时候,这意味着全食阶段的结束。复圆指月球完全离开地影,这标志着整个月食阶段的结束。

发生月偏食是因为,月球只有部分进入了地球的本影;当月球进入半影区域,太阳的光被遮掩掉一些,这种现象就是半影月食。

在月全食时会出现“红月亮”是因为地球大气层会将一部分太阳光折射到月面上,在这个过程中,诸如蓝色光一类波长较短的光会被散射掉,而波长较长的红色光则会照射到月面上,将月亮变成红色的。

2022年11月8日傍晚,年度重磅天象上演——月全食加“血月亮”。

稍具天文知识的人皆知,月食是因为太阳、地球、月球运行至一条直线上,地球遮挡住了太阳的光芒,于是,月食便发生了。

“月食”这个词很有意思。早在殷商卜辞中,就已经这样称上述的这种天象了。

当然,“食”也写作“蚀”,道理是一样的。可知,关于“天狗吃月”的类似认知,应该早在三四千年前的古人那里就形成了。

“天狗”为何物?

最早的记载,大概是《史记·天官书》。其云——

天狗,状如大奔星,有声,其下地,类狗。所堕及炎火,望之如火光炎炎冲天。

这说的,其实是落地的“流星”或曰“陨石”。

可是古代,不少人包括文人,确实相信是太史公说的天狗吃了月亮。

唐卢仝《月食诗》云:“此时怪事发,有物吞食来。”“天狗下舔地,血流何滂滂。”——“天狗”在天上吃了月亮,如果下了地,那还不血流成河!

正如同上古先民,将“二十八宿”想象成“苍龙、白虎、朱雀、玄武”等动物象形一样,设想天上有狗而且时不时吃了太阳或月亮,也是完全可以理解的。

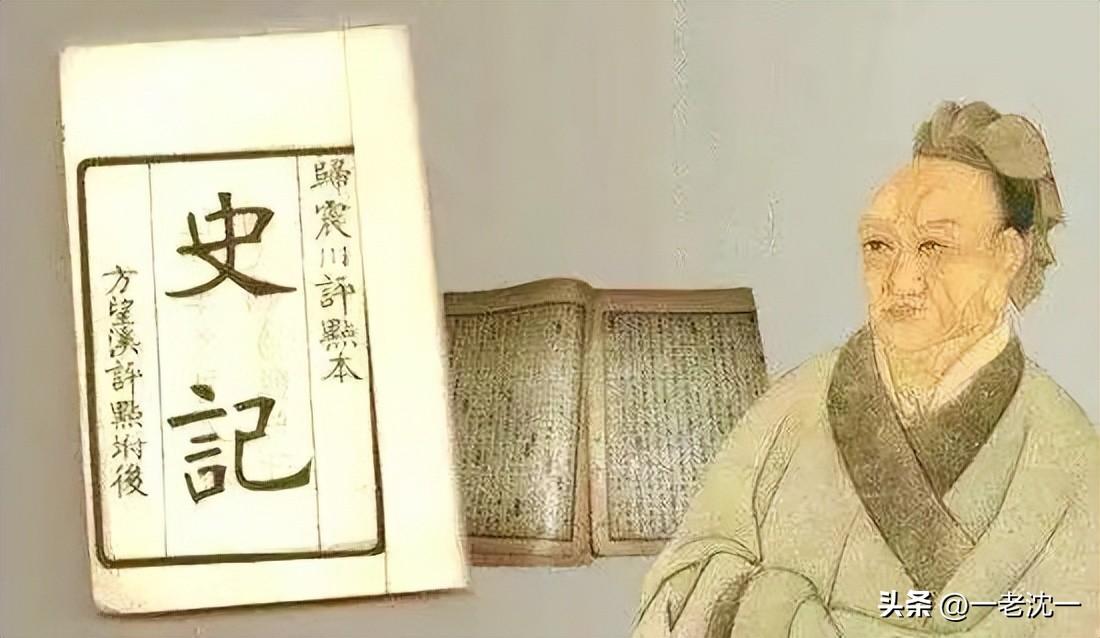

其实,司马迁尽管没有具体分析“月食”的原因,但他在《天官书》中多次用到“蚀”字,讲的是一个“天体”遮掩了另一个“天地”,包括月亮“是”各类恒星,他称为“星蚀”。

太史公的重大贡献是,他已经总结出了“月食”出现的频率。《天官书》云——

月食始日,五月者六,六月者五,五月复六,六月者一,而五月者凡五,百一十三月而复始。

这是说,从月食开始的日子算起,每隔五个月发生的月食有六次,每隔六个月发生的月食有五次,再每隔五个月发生的月食六次,然后隔六个月后又发生一次月食,再隔五个月发生一次月食的共五次,整个历程为一百一十三个月,然后周而复始。

这样算下来,在将近十年的时间里,共发生23次月食。

现代天文观测证实了司马迁总结的这一月食规律相当准确的——平均一年中,大约发生两次月食。

不要忘了,司马迁做这个结论的时候,是公元前100年前后,距今2000多年。

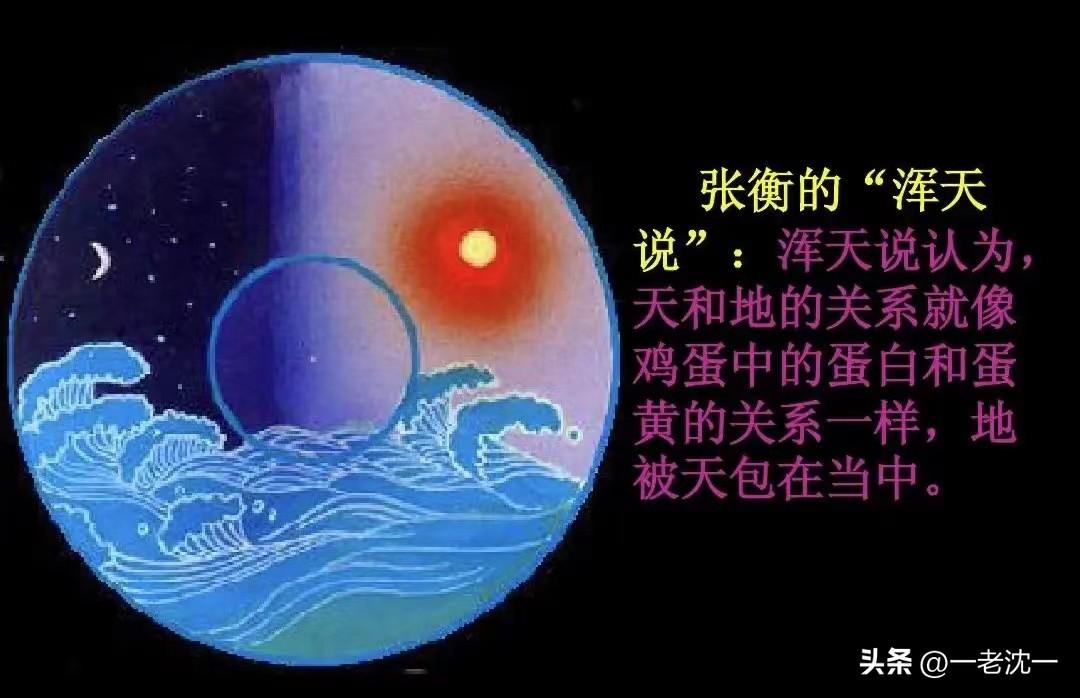

仍然在汉代,张衡对月食的发生,给出了科学的解答。他在《灵宪》中说——

夫日譬犹火,月譬犹水,火则外光,水则含景。故月光生于日之所照,魄生于日之所蔽,当日则光盈,就日则光尽也。

他说,太阳像火一样发光,月亮(本身不发光)则像水一样反光。所以,月光来自太阳光的反射,遮住了太阳光,月光也就看不到了。

他接着说——

当日之冲,光常不合者,蔽于他也。是谓暗虚。在星星微,月过则食。

“日冲”,是说被“天体”遮蔽,正因为“蔽于他”而“光常不合”。“暗虚”,即指遮挡太阳的地球,于是,被挡住太阳光的“星”便“星微”没有光亮了;被挡住太阳光的“月”就发生“月食”。

张衡有了“地球”的概念吗?是的。不过,他不说地球而说“蛋黄”——天穹如鸡卵,大地如蛋黄——蛋黄不也是“球”状么!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1404303206@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。转转请注明出处:https://www.czcyw.com/wiki/12238.html

相关文章

-

红富士苹果哪个产地好吃,全国最有名好吃的5个地方苹果排行

一天一苹果,医生远离我”,这是民间的一句俗语,虽然听着有些夸张,但仔细想一想,确实有那么一些道理,苹果是我们生活中常见的水果,甜美清脆,酸甜适口,果肉紧密,营养价值高,在口渴乏累的情况下,吃上一个苹果,能迅速补充能量,赶走疲劳,苹果还能调理肠胃,加速排泄,有效降低胆固醇,赶走脂肪,除此之外,饭前吃苹果,还会产生饱腹感,...

-

东北大饭包的菜叶子是什么菜,东北人都爱吃的白菜叶子卷饭吃法教程

过节放假八天真是太棒了,回农村老家看看老人一起过节,今年双节并在一起实在难得,在这里也祝愿大家幸福安康,团团圆圆。你们都是怎么过节的?也出去参加堵车大战没有?欢迎留言分享分享哈!我反正是不准备去哪儿玩了,就在家老老实实陪陪老人做做好吃的,补补觉,想想就不要太美了!今天做了个东北饭包,以前从没吃过这个,最近总是刷到制作东...

-

棉被的棉花脏了怎么洗,教你清洗各种床上用品的5个妙招

通常,当我们发生皮肤瘙痒、过敏、长痘痘时,可能会在第一时间想到是否是食物、衣服、洗漱用品等导致的,却忽视了床上用品的清洁。今天小喜就给大家分享下床上用品的清洁技巧,快来看下吧~一、 枕头去污渍枕头用久了会产生黄色的污渍或是霉印,光靠太阳暴晒是无法消除的,正确的清洗才能让枕头的使用时间更长更久更健康。步骤一:准备好洗衣粉...

-

南京985 211大学有哪几所,南京区域13所双一流院校名单排名

南京是六朝古都,文化底蕴深厚,社会经济发达,高等教育资源丰富。目前,以南京大学和东南大学为代表,南京区域内有双一流院校13所,本科院校34所。本文对这些院校的特色专业和考取难度作一介绍,供大家参考。南京大学一直在全国前十以内,学校综合实力非常出众。目前,学校有物理学、化学和计算机科学与技术等16个世界一流建设学科。第四...

-

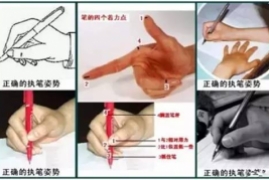

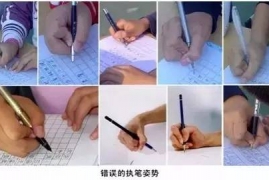

小孩儿拿笔正确的怎么拿,爸妈必看的孩子正确握笔姿势图解

你的孩子上学了吗?你的孩子准备上学了吗?看到很多孩子小小年纪就戴着一副眼镜,是不是很心疼?其实,近视很大一部分原因都跟孩子从小没有养成正确的握笔书写姿势有关。不良的书写姿势还容易引起歪脖子、脊椎弯曲等症状。所以为了孩子,让我们帮助孩子从小养成良好的握笔姿势吧!正确的握笔姿势应该是这样的:可是大部分孩子都是这样握笔的:显...

-

如何辨别奶粉真假,鉴别奶粉好坏最简单5个方法附挑奶粉诀窍

大家都知道我们国家出现过不少假奶粉事件,比如很早之前的三鹿奶粉事件以及近期某市查出的有着八吨假奶粉的工厂事件等等。因此,奶粉的质量问题一直备受外界关注,同时也是所有宝妈们非常关心的一个问题,今天我们就如何鉴别以及如何购买奶粉这两个问题,给宝妈们总结了以下的内容,一起看看吧!那些关于辨别真假奶粉的方法:1、试试所选奶粉的...

-

陆毅和鲍蕾怎么认识的,一文了解演员陆毅和老婆鲍蕾的感情史

“老婆是我最爱的宝宝。”这是《妻子的浪漫旅行》第六季当中,陆毅对着节目组采访时候说的话。随着节目的开播,俩人的神仙爱情也被大家所关注到,婚姻十六年仍然互相叫宝宝,这真是撒了一把巨大的狗粮啊。俩人在一起26年,结婚16年,从不吵架摆臭脸,感情好的如胶似漆,就连女儿都直言吃醋。是什么让他们如此恩爱呢?一、1976年,鲍蕾出...

-

法令纹去除最好的方法,简单消除淡化法令纹最好的6个方法

对于法令纹,我们总是想方设法想要将其消除,那有什么简单的方法可以做到呢?法令纹,相信大家都不会喜欢,有了法令纹,会让我们的容貌更加显老,想要消除法令纹,真的没有办法吗?我们要知道,法令纹不能完全消除,但是可以淡化,来看看吧。1、眼霜洁面后,取适量的眼霜涂抹于法令纹部位,然后轻轻按摩,坚持每天使用,可有效达到淡化皱纹消除...

-

小狗的耳朵什么时候会立起来,影响狗狗立耳有3大原因及立耳方法

电视上出现的德牧都有一双标志性的大耳朵,但是现实中养德牧,主人就有可能面临这样一个问题——狗狗的耳朵立不起来。不仅仅是德牧,养着立耳品种狗狗的主人都有可能会有这样的烦恼。遇到这种情况,万用的补钙法可不一定适用了,关键还是要找出不立耳的原因。狗狗立耳的时间一般来说,狗狗立耳的时间可能从出生第六周开始,之后持续几个月。如果...